“三因制宜”育拔尖英才——云南中医药大学培养高层次应用型中医人才纪实

2023.12.06

云南中医药大学党委班子合影。

云南中医药大学武汉抗疫人员合影。

地方名医专著。

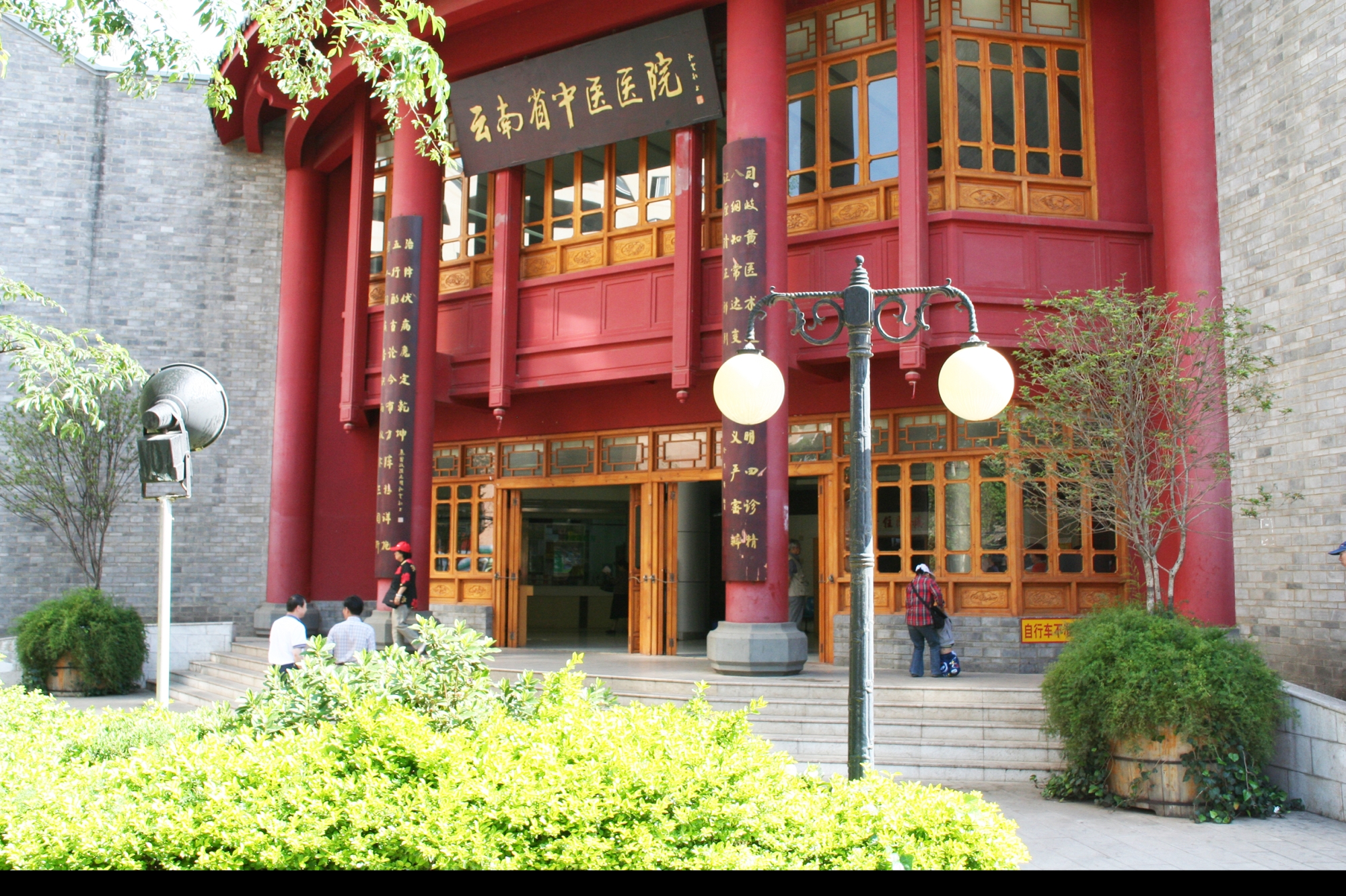

云南中医药大学第一附属医院外景。

专业学位研究生教育是培养高层次应用型专门人才的主渠道,是培养拔尖创新人才的主阵地。2020年9月,国务院学位委员会、教育部印发《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》(以下简称《方案》),明确了优化研究生培养结构、发展专业学位的主要思路、改革举措和发展目标。

云南中医药大学始终遵循《方案》的改革发展思路,在云南省委、省政府的坚强领导和大力支持下,稳健发展中医硕士专业学位研究生教育,立足云南各族人民对高质量中医医疗需求,积极探索并完善专业学位研究生培养措施,全面发力推动高层次应用型中医人才培养迈上新台阶。

学校始终坚守中医学学科的原创性,强化中医学专业学位研究生培养中的实践性和应用性,遵照中医人才成长规律,建立了适应中医特点的医学人才培养机制,为守护云南边疆各族人民身心健康、为致力于中医事业发展的广大优秀青年学子成长成才创造了良好条件,创立了符合云南中医药大学高层次人才培养特点的“三因制宜”专业学位研究生教育教学方法。

《黄帝内经》指出,治病当守因人、因地、因时原则。云南中医药大学在人才培养中认为,“因人、因地、因时”原则不仅适宜指导临床诊疗,也同样适宜人才培养,是造就拔尖创新人才的路径与方法。学校通过63年来的高等中医药教育实践,把因人、因地、因时的“三因制宜”理念贯穿人才培养全过程,培养了一大批符合云南边疆民族地区特点和各族群众需要的实用型高层次中医人才。为认真贯彻落实《方案》精神,学校把“三因制宜”理念全面贯彻到中医专业学位研究生培养的实践当中,探索形成了高层次拔尖人才培养的特色之路。

因地制宜,扎根云南边疆多民族地区培养重实践的中医高级人才

云南地处祖国西南边陲,生物医药资源极为丰富多样。这里的各族人民一直保持着较为浓厚的用中医药少数民族医药治病救人、健康养生的生活传统,多民族传统医学百花齐放,在解决地区常见病多发病诊治方面积累了大量实践经验,形成了鲜明的地域特色,反映云南地区用药经验的医家文献典籍广为流传。其中,明代医药学家、云南嵩明人兰茂所著的《滇南本草》《医门擎要》为云南民族民间诊疗用药提供了很好的指导。

新中国成立后,党和国家高度重视中医药事业的传承与发展,大力培育中医人才,云南的中医教育也由此掀开新篇章。1960年9月,云南中医学院(现云南中医药大学)成立。建校伊始,学校即把继承和发扬滇南医学宝库,因地制宜培养掌握中医学术知识及医疗技术、具有现代医学基本知识的高级中医人才作为办学使命,进行高级中医人才的规模化培养。为加强中医人才在培养过程中的临床实践,云南省任命云南四大名医之一的吴佩衡先生担任首任院长,并将云南省中医医院确定为学校的附属医院。中医学成为学校最早开办的专业,也是学校最早开办的唯一专业。

多年来,学校秉承“承岐黄仁术、传大医精诚、弘滇南医药、济苍生健康”的办学使命,在党的中医药政策引领下,紧紧围绕西南边疆各族群众的健康需求,全力培养高级中医人才。2003年,学校第一附属医院 (云南省中医医院) 组织全省各州、市、县中医院和相关单位,成立云南省中医医疗集团,开辟了学术引领、人才培养、产教融合、技术帮扶的新路径,带动云南省中医药服务能力和水平不断提升。

党的十八大以来,中医药发展上升为国家战略,中医药发展驶入快车道。云南中医药大学抢抓机遇、趁势而为,以培养高素质应用型中医人才为目标,强化中医经典学习、强化临床实践、强化师承教育,深化医教协同,开办中医学卓越人才教改班“佩衡班”,构建起服务云岭健康需求、致力临床能力提升的西部民族地区中医人才培养体系。

在长期的办学实践中,云南中医药大学办学实力、办学层次不断提升。1986年,学校获中医儿科学硕士学位授权,2003年获临床医学硕士专业学位授权,2006年中医学由硕士二级学科升级为一级学科; 2016年学校成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校,2018年中医学一级学科获博士学位授权,学校成为云南省唯一的中医学本、硕、博培养单位。中医学2005年列为省级重点专业,2008年列为省级特色专业,2009年列为国家级特色专业建设点,2016年列为云南省八大重点产业引领品牌专业建设,2020年获批国家级一流专业建设点。2022年,中医学获云南省级重点支持建设学科、特色学科建设计划立项建设。第一附属医院被列为“一专多能”新型临床中医人才培养模式创新实验区、云南省中医临床技能综合模拟实验教学中心、云南省中西医临床实践教学能力提升工程中心和中医学卓越人才教育培养基地。

学校扎根云岭大地,累计培养2万余名高素质中医人才,为云南中医药振兴发展提供坚强的人才支撑和智力保障。据统计,87.7%的云南省名中医、荣誉名中医、基层名中医来自云南中医药大学。全省各级各类中医药机构中95%以上专业技术人员、全省县级以上中医医疗机构90%以上的负责人和医疗骨干为学校毕业生。学校毕业生中涌现出一批卓越中医人才,成为支撑中医药高等教育和中医药事业发展的中流砥柱,如旅法中医专家、时空针灸创始人、法国荣誉军团骑士勋章获得者朱勉生,中国中医科学院首席研究员王阶,军队中医药“国医名师”宁亚功,军旅中医圣手陈本善等。

因人制宜,全面建立符合云南边疆多民族地区需求的人才培养体系

随着中国特色社会主义进入新时代,党中央提出全面推进健康中国建设,明确了我国医学教育改革发展的目标路径:遵循医学教育规律和医学人才成长规律,以服务需求、提高质量为核心,深化医教协同改革,建立健全适应行业特点的医学人才培养制度,为建设健康中国提供坚实的人才保障。深化院校医学教育改革,将深化中医专业学位研究生教育改革作为中医药高等院校培养高层次应用型中医人才的主要途径。中医研究生培养与住院医师规范化培训的并轨改革正式拉开“医教协同”帷幕。

立足云南各族群众对高水平中医药服务的需求,云南中医药大学因人制宜,明确了培养“德才兼备”高层次应用型中医人才的目标思路。2015年开始实施中医专业学位研究生教育与住院医师规范化培训全面衔接,逐步构建起医教协同下“1234”高层次应用型中医人才培养模式。即围绕培养下得去、用得上、干得好、留得住的高层次应用型中医人才的目标,聚焦职业素质和专业能力两个重点,实施医教协同体制机制创新,凸显滇南医学特色的教学模式创新,融入中医元素的思政教育创新,推进学院与医院深度融合,临床与科研有机融合,平台建设与教学过程紧密融合,基地建设与产业发展全面融合,扎实推进基础宽厚、临床综合能力强的高层次应用型中医人才培养。

深化中医专业学位研究生教育改革的关键,是破除学校和医院管理之间的体制机制障碍,深化“学院医院合一”改革。学校采取一系列改革措施创新体制机制,推动学校第一临床医学院与第一附属医院 (云南省中医医院) 合二为一,深度融合。学院与医院实行一套班子管理,中医专硕学位点建在临床科室,研究生培养成为医院常规工作; 医编教编人员统一管理使用,专硕培养成效纳入科室绩效考核和个人职称晋升体系。

在此基础上,学校把住院医师规范化培训基地建设作为中医专硕人才临床实践能力培养的重要基础,将各级各类的医疗、科研平台转化为教学资源。固定安排名老中医跟诊,吸纳研究生全面参与15个国家级名老中医工作室/学术流派工作室建设,在云南省中医医疗集团建立200个基层专家工作站,通过名老中医经验方、院内制剂的转化与推广应用,实现产学研一体化育人。

在教学模式和课程设置方面,学校强化课程设置的应用性,设置中医经典与临床、云南名医名家临证经验等课程,加强案例库建设,中医外科学、中医内科学、针灸治疗学等17个专硕教学案例立项为省级优质课程和案例库,主编出版案例教材《中医外科学案例教学》。智慧教学实现随时学、随处学。

2015年至今,学校共培养了3075名中医专硕研究生,毕业1875人,执医考试首次通过率91.56%,规培结业率95.41%,学位论文盲评通过率98.83%,学位论文抽检合格率100%,四证合一获得率97.56%。就业工作与专业相关性95%,用人单位满意度90%。就业落实率93%,其中中西部地区就业率87%,留滇率(云南就业)64.4%,覆盖云南省二级及以上中医院。

一个个扎根边疆、深受欢迎的毕业生,成为学校高层次应用型中医人才培养成效的最好见证。2016届中医专硕毕业生郑玉珍选择援助藏区,成为云南省迪庆藏族自治州人民医院唯一的研究生,她克服高原反应,努力学习藏语,运用中医药知识为藏区妇女解决妇产科疾病的困扰,深受藏区群众欢迎,2019年被评为全国“春蕾之星”。2017届中医专硕毕业生张鹏飞毅然选择到道真仡佬族苗族自治县人民医院工作,创建了该县第一个皮肤病性病专科,6年来接诊患者6万余人次,获“最美医师”等荣誉称号。来自东北的2020届中医专硕毕业生王明凯,在临沧市中医院创办中医男科,已经成了当地小有名气的中医。回到家乡湖南省宁乡市第三人民医院的中医全科医师姜广,应用中医药治疗临床疑难重症,取得较好的临床疗效,被评为“宁乡市优秀医师”。

不懈努力与显著成效获得了云南省委、省政府的肯定。2022年,学校关于高层次应用型中医专硕的培养模式获云南省教学成果一等奖。

因时制宜,努力培养满足云南边疆多民族地区对高质量中医服务需求的人才队伍

2022年6月15日,云南省科技厅重点研发计划——“中医药防治新发突发传染病产业技术创新平台建设及示范应用”项目在云南中医药大学启动。

该项目是云南省科技厅2021年批准由云南中医药大学牵头,联合中国科学院昆明动物研究所、昆明理工大学、云南白药集团、湖南方盛制药股份有限公司申报的创新平台建设项目,项目研究经费4000万元。项目拟通过3年建设,优选特色抗疫经验方开展物质基础研究和新制剂的临床前研究,阐明其作用机理和科学内涵,开展防疫产品研发,构建医-产-学研-用的中医药防治新发突发传染病产业创新平台。

2020年新冠肺炎疫情暴发以来,中医药的独特价值和重要作用在抗疫考验中得以彰显,中医药传承创新发展由此迈出崭新步伐。云南中医药大学结合深度参与省内外、国内外抗疫的实践经验,对中医药防治新发突发传染病进行集中科研攻关,在医教协同、产教融合、科教融合中切实提升服务经济社会发展的贡献度和影响力。

云南是中医药大省,具有丰富的中医药资源和深厚的中医药文化底蕴。千百年来,本土少数民族医药文化,中原汉族医药文化,南亚、东南亚医药文化在这里交融,形成了以中医药理论为主体,融合地域性、民族性、兼容性、实用性和时代性于一体的医学流派——滇南医学。在抗击新冠肺炎疫情和援外医疗中,以滇南医学为特色的云南中医药再次发挥了积极重要的作用,时代价值进一步彰显。

云南省委、省政府高度重视中医药强省建设。在制定出台一系列促进云南中医药传承创新发展政策措施基础上,2021年底,云南召开全省中医药大会,制定重点任务分工方案,从产业发展、服务供给、平台建设、人才培养、形成合力等5个方面对中医药强省建设重点任务进行部署,支持云南中医药大学培养满足国家重大发展战略需求、云南特色需求的中医高层次应用型未来领军人才。

这是一种求才若渴的殷殷期盼。云南省现有11家三甲中医医院,其中中医博士学位人员占比不到1%,优质健康卫生需求与高层次人才缺乏的矛盾十分突出,对高层次中医临床人才的现实需求极为迫切。

这是一份重若千钧的殷殷嘱托。2022年11月,云南中医药大学第一次党代会明确提出了人才兴校、学术强校的发展思路,因时制宜大力推进高层次人才培引工作,深入推进学科交叉融合,强化集成创新,全面提升服务经济社会发展的质量水平。校领导带队深入全国多所中医药高校、云南多个州市及中医药相关机构走访调研,拓展开放合作领域,携手推进中医药事业高质量发展。副校长、第一附属医院院长、中医学学科带头人温伟波从强化医教协同、产教融合和行业协同等方面进行重点突破,深入开展从预防保健到治疗康复的全过程理论研究和技术创新。中医“治未病”理论研究与应用创新团队、中医药调节人体微生态创新团队、中医药少数民族医药治疗内分泌代谢病省创新团队、中医防治皮肤病省创新团队在医教协同、产教融合、学-研-产合作及成果应用转化方面起到了引领和示范作用,造福广大患者的同时,创造了良好的社会效益及经济效益。

云南中医药大学校长丁中涛介绍,云南中医药大学目前是云南省唯一的中医专硕和中医学博士授权点,第一附属医院是国家中医临床研究基地、首批国家级中医住院医师规范化培训基地,形成了集医疗、教学、科研、传承、对外交流“五位一体”的学科支撑平台,形成具有国内外影响力的中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸推拿学、中医骨伤科学、中医五官科学等8个稳定研究方向。

为了一个明确的目标,云南中医药大学做着积跬步、至千里的努力。2023年以来,学校获中华中医药学会科学进步奖一等奖1项,参与国家教学成果一等奖1项;中医痹病学、中医儿科学、中医老年病学、少数民族药学(傣药学)、少数民族医学(傣医学)5个学科入选国家中医药管理局高水平中医药重点学科建设项目;成为中国中医药联合研究生院10家成员单位之一;第一附属医院获批国家中医临床教学培训示范中心、云南省国家中医药传承创新中心培育单位;顺利完成中医学一级学科博士研究生“申请-考核制”招生改革;新增5门省级优质课程,5个省级专业学位研究生教学案例库,3个省级研究生导师团队。学校牵头申报的“云南省中医药治未病工程研究中心”获云南省省级工程研究中心立项,并被确立为医教融合研究生联合培养基地。2023年学校立项国家自然科学基金42项,比上年增长35.48%,直接经费1441万元,比上年增长36.33%。

“云南中医药大学是云南中医学术引领、产教融合、技术帮扶等方面的龙头,是云南建设卫生健康辐射中心的重要力量,是推进中医药高质量融入共建‘一带一路’的区域核心力量。”云南中医药大学党委书记邱勇说。

为了一个明确的目标,云南中医药大学踔厉奋发,勇毅前行。(赵荣 程三娟 周晓娜 杨隽)

原标题: